住宅ローン控除と譲渡特例

住宅ローン控除と譲渡特例

住宅ローン控除の適用を受けて新住居を取得した人が、旧住居を住まなくなってから3年目に譲渡して 3000 万円特別控除の適用を受けようとする場合、住宅ローン控除が過去に遡って適用されなくなりますので、注意が必要です。

租税特別措置の趣旨は、住宅取得の促進

「公平・中立・簡素」は税制の基本原則ですが、国は、特定の政策目的の実現のため、特別措置でこの原則を少し緩めて特定の人の税負担の軽減をはかります。住宅ローン控除は、借入金の金利負担を税額控除で補填するもの、居住用不動産の譲渡所得の3000 万円特別控除は、住宅を売却する人は、代わりに居住用不動産を取得する必要があることから譲渡所得に係る税負担を減らして、住宅取得を後押しするものです。他にも買換特例、交換特例などがありますが、これらの譲渡特例の適用に際し、制度の重複適用は想定されていません。

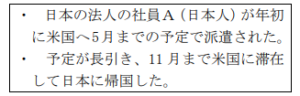

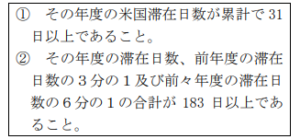

会計検査院の指摘で重複適用が発覚

ところで、令和2年度改正前の税制では、居住した年、及びその前後2年間の重複適用までは禁止されていましたが、旧住居を住まなくなってから3年目に譲渡した場合、住宅ローン控除と 3000 万円特別控除の重複適用が起きてしまうことを会計検査院が指摘しました。このため、令和2年4月1日以降の旧住居の3年目の譲渡にも、重複適用はできないこととなりました。

重複の場合は、3000 万円特別控除を優先

重複適用の場合は、3000 万円特別控除が優先されます。3000 万円特別控除の適用を受けようとする人が、住宅ローン控除を先行して受けていた場合、過去に遡って住宅ローン控除が適用できなくなり、修正申告(または期限後申告)が必要となります。

これにより居住用不動産を買換えしようとする人は、住宅ローン控除と譲渡所得の3000 万円特別控除のどちらを選択するか、事前に有利判定が必要となります。

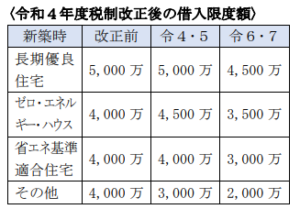

控除率1%の見直しも忘れずに

なお、このときの会計検査院報告では、他にも、住宅ローン控除適用者の借入金利が1%を下回ることが多いことから、ローンで住宅を取得した人の税負担が金利負担以上に減額される逆ざや現象が報告されていました。そこで令和4年度税制改正では、令和4年以降に居住の用に供したものから借入残高に対する控除率は、1%から 0.7%に引き下げられることになります。