確定申告書

第一表の「区分」とは?

確定申告書 第一表の「区分」とは?

ずいぶん増えた「区分」の欄

令和3年分の確定申告書 B の第一表の用紙を見てみると「区分」という欄が目立ちます。令和元年以降用確定申告用紙と比べてみると、左側だけで 10 か所も「区分」が増えています。

この「区分」の欄ですが、その項目の金額がどういう分類のものかを細分化して説明するための欄であり、申告書の金額が添付書類や第三者作成書類等と合っていれば、記載しなくても問題にはなりません。手書きで申告書を作成する方に対してのガイド、もしくは申告書の金額がどのような根拠で計算されたかをチェックするための項目、といった意味合いが強いですね。

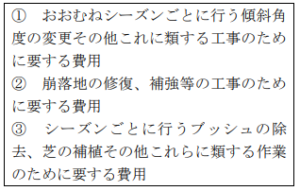

事業や不動産の「区分」は青色判定に利用

例えば事業収入・不動産(区分 2)の欄については、

1:電子帳簿保存法で税務署長の承認を受けて、元帳等の電磁的記録等による保存を行っている

2:会計ソフト等を利用して記帳している

3:日々の取引を複式簿記に則って記帳している(1・2 の該当を除く)

4:複式簿記以外の簡易な方法で記帳している(2 の該当を除く)

5:いずれにも該当しない

という区分になっています。この区分を確認することによって、青色申告を行っている場合は特別控除の適用額等が変わってくるのをチェックができる、という具合です。

謎の区分、その正体は?

雑収入の「業務」の区分ですが、国税庁が出している令和 3 年分の確定申告書手引きでは「記入不要です」とだけ記載されています。

この欄はおそらく、令和 2 年度税制改正で出された、令和 4 年分の申告から適用される雑所得の業務の現金主義特例か、1,000万円を超える業務収入がある方の収支内訳書の添付義務、業務収入 300 万円超の方の現預金等取引関係書類の保存義務、あたりに関する項目と思われます。

今後もこのような区分は増えてゆくのでしょうか。