定額減税が開始されます

定額減税が開始されます

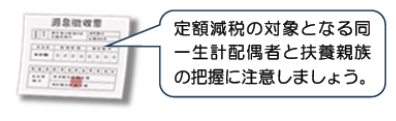

令和6年6月から始まる定額減税について、国税庁「定額減税特設サイト」では、制度紹介、Q&A、様式集が公開されています。合計所得金額1,805 万円以下の居住者は、令和6年分所得税額から本人3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円が控除され、令和6年分個人住民税所得割額から本人1万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき1万円が控除されます。

給与に係る定額減税

給与支払者は、令和6年6月1日現在の在職者(基準日在職者)から扶養控除等申告書の提出を受けた場合(甲欄適用者)、6月1日以後、最初に支払う給与・賞与等の源泉徴収税額から月次減税額を順次控除します(月次減税事務)。年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異動などが生じた場合は、年末調整にて精算します(年調減税事務)。減税額は各人別控除事績簿を備えて管理し、源泉徴収票の摘要欄には、定額減税控除済額を記載します。扶養控除等申告書に記載していない合計所得金額900万円超の基準日在職者の同一生計配偶者や 16 歳未満の扶養親族には、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」等の提出を受けます。

公的年金等に係る定額減税

公的年金等の支払いを受ける者は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出することにより、6月1日以後、最初に支払う年金の源泉徴収税額から定額減税額を順次控除します。年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異動などが生じた場合は、年末調整にて精算します

事業所得・不動産所得・退職所得の場合

事業所得・不動産所得のある納税者は、予定納税額から定額減税の本人分が控除されます。さらに、予定納税額の減額申請の手続により、同一生計配偶者分、扶養親族分の減税額相当額を控除できます。予定納税のない納税者は、確定申告にて定額減税額の控除を受けます。退職所得のある納税者は、源泉徴収時に定額減税額の控除は行われず、確定申告にて控除を受けます。

住民税額からの控除方法

住民税所得割額からの控除は、給与所得で特別徴収の場合、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等額を控除。普通徴収の場合、第1期分(令和6年6月分)から順次控除。公的年金等は、令和6年10月分の特別徴収税額から順次控除。控除しきれない額は、調整給付金で支給されます。

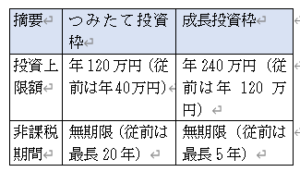

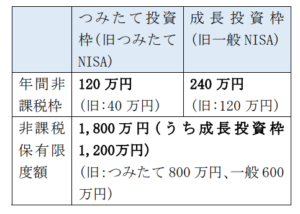

2024 年 1 月から新 NISA がはじまる

2024 年 1 月から新 NISA がはじまる