有期雇用パート社員の無期

雇用転換を支援する助成金

有期雇用パート社員の無期 雇用転換を支援する助成金

65 歳超雇用推進助成金

高年齢者無期雇用転換コース

50 代の有期契約パート社員を雇用している事業主の方が使える助成金です。

入社から 5 年以内の有期雇用契約のパートタイマーの方を無期雇用契約に切り替えた場合に使える可能性があります。

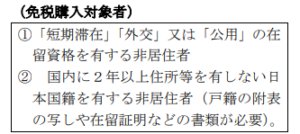

受給の条件

① 雇用されてから転換日までの期間が6か月以上5年以内であって転換日の年齢が50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること(定年年齢が64歳以上、または定年を廃止している場合は転換時の年齢が63歳まで申請できます)

② 無期雇用契約転換後には週所定労働時間が 20 時間以上あり雇用保険に加入していること

③ 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換後、6 か月を経過すると助成金を申請できます

対象事業主とは

① 定年年齢や 65 歳までの雇用確保の措置が就業規則などに規定されていること

② 転換日の前日から起算して 6 か月前の日から 1 年を経過する日までの間に会社都合退職がないこと

③ 高年齢者の雇用管理に関する措置を 1つ以上実施し就業規則にその制度に関する規定を設けていること

助成額

1 人につき中小企業は 48 万円

生産性要件を満たしたときは 60 万円

1 年度転換期間に支給限度人数は 10 人まで

キャリアアップ助成金との違い

キャリアアップ助成金正社員化コースと似てはいますが内容は違います。対象年齢、雇用期間、役員で 3 親等以内の親族も対象者にできる等の違いがありますが、大きな違いは転換時に賃金アップ 3%以上という条件はありませんので、そのままの時給でも申請できることです。

申請のスケジュール

計画書を作成し計画期間の開始日から起算して 2 か月までに計画書の提出をします。

事前に各都道府県の高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請書類を持参して相談をしてください。計画書の受理後、認定されましたら就業規則に転換条文を入れて無期雇用に転換、6 か月経過後支給申請します。