自己の土地か他人の土地かで違う

スキー場のゲレンデ整備費用

自己の土地か他人の土地かで違う スキー場のゲレンデ整備費用

北京オリンピック・スキー会場は張家口

北京オリンピック2022のスキー・スノーボード競技は、河北省にある張家口で行われました。高地で傾斜のある場所でのコース作りは大変だったでしょう。現代の冬季オリンピックは種目も増えていますので、尚更です。NHKの報道では、今回のオリンピックでは、コースの約90%は人工雪で作られ、100台以上の機械でスタッフも2交替・24時間態勢で整備したとのことです。

スキー場のゲレンデ整備費用の通達

日本の所得税や法人税では、このような整備費用について、通達があります。

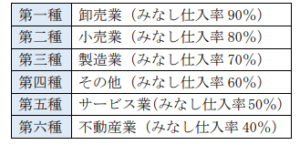

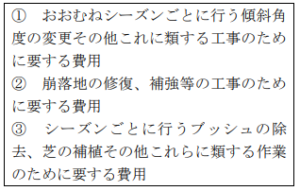

積雪地帯のスキー場でリフト、ロープウェイなどの索道事業を営む事業者は、既存のゲレンデに、次のような支出をした場合には、支出日の必要経費・損金となります。

自己保有土地の整備費用は、構築物

これらの支出以外で、自己所有の土地をスキー場として整備するための土木工事(他人の土地を有料のスキー場として整備する場合を含む)に要する費用は、構築物(競技場用・運動場用のもの・スキー場の土木工事・30 年)の取得価額となります。

他人の土地の整備費用は、繰延資産

国、地方公共団体や民間の開発会社から借りた土地をスキー場として整備する場合もあるでしょう。他人から借りた土地をゲレンデとして整備するために立木の除却、地ならし、沢の埋め立て、芝付け等の工事を行った場合には、繰延資産(12 年)となります。そのスキー場でホテル、売店、レストランの経営者が、費用の一部を負担した場合についても同様です。

借地権として処理する方法も考えられますが、スキー場の場合、建物所有目的以外の土地賃貸借契約となると考えられるため、借地借家法によらず、民法の賃借権となります。実際の契約関係が「借地権がない」という結論であれば、現実的に繰延資産で費用化するというのが通達の趣旨でしょう。